Kennst du den aktuellen Wert deines Produkts?

Diese Frage stelle ich regelmäßig in meinen „Professional Scrum Product-Owner – Advanced“-Schulungen. Wenn 15 Personen im Raum sind, wie viele melden sich? Rate mal. Meist nur eine Handvoll.

Und das ist ein Problem.

Kennst du deine Daten zu Umsatz, Kundenzahlen, Abonnentenzahlen oder Marktanteil, die den Wert deines Produkts heute widerspiegeln? Wenn nicht, wie kannst du dann fundierte Entscheidungen über die Ordnung des Product-Backlogs treffen? Gar nicht. Was bleibt dir? Du musst dich auf dein Bauchgefühl verlassen. Und versteh mich nicht falsch: Bauchgefühl, Intuition oder deine Meinung haben einen Platz im Management von Produkten. Das Problem mit Meinungen ist nur: Jeder hat eine Meinung. Auch dein Chef.

Und im Zweifel zählt diese mehr.

Welche – unter uns – nicht zur besten Priorisierung des Product-Backlogs führen muss. Deshalb will ich dir drei Fragen vorstellen, die du dir vorab stellen solltest, wenn du das Product-Backlog priorisierst.

Lass uns das Beispiel von oben aufgreifen und damit beginnen:

Frage #1: Wie lässt sich der aktuelle Wert des Produkts steigern?

Wie entscheidest du dich?

- Feature A: Ein Kunde bietet dir 25.000 Euro, wenn du sein Wunschfeature umsetzt. Dein Team schätzt den Entwicklungsaufwand auf etwa 10 Tage.

- Feature B: Ein Kunde bietet dir 35.000 Euro, wenn du sein Wunschfeature umsetzt. Dein Team schätzt den Entwicklungsaufwand auf etwa 10 Tage.

Wahrscheinlich landet Feature B über A im Product-Backlog.

Wenn du, wie ich, vorgegangen bist, dann hast du Kosten und Umsatz ins Verhältnis gesetzt. Feature B verspricht einen höheren Gewinn und sollte deshalb priorisiert werden. So weit, so gut. Aber was ist eigentlich passiert?

Wir haben auf der Grundlage von Daten entschieden. Nicht mehr auf der Grundlage unseres Bauchgefühls. Dazu haben wir uns gefragt:

Wie lässt sich der aktuelle Wert des Produkts steigern?

Wir haben dem Produkt einen Wert zugeordnet. Hier den Gewinn. Und auf dieser Grundlage haben wir entschieden. Da die Umsetzung des Features und der resultierende Gewinn sich zeitnah einstellen, sprechen wir hier vom aktuellen Wert. Natürlich zielen nicht alle Einträge des Product-Backlogs auf die Steigerung des aktuellen Werts ab. Manche zielen darauf ab, den zukünftigen Wert, der realisiert werden könnte, zu quantifizieren.

Es geht also um die Frage:

Frage #2: Welcher potenzielle Wert könnte noch realisiert werden?

Schauen wir uns die Frage am Beispiel von Netflix an.

Netflix hat eine niedrige monatliche Abwanderungsrate. Im Jahr 2021 lag sie etwa bei 2,4 %. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt anderer Streaming-Anbieter. Zum Vergleich: Der direkte Konkurrent in den USA, Hulu, hat eine Abwanderungsrate von 4,1 %. Und selbst wenn Abonnenten von Netflix kündigten, kehrten viele zurück: 50 % derjenigen, die 2023 kündigten, waren innerhalb von sechs Monaten wieder dabei, sogar 61 % innerhalb eines Jahres. Auch diese Werte liegen deutlich über dem Durchschnitt der Mitbewerber.

Die Abwanderungsrate ist somit eine weitere Möglichkeit, dem Produkt einen Wert zuzuordnen. Wir können den Trend in der Abwanderungsrate nutzen, um den aktuellen Wert des Produkts zu bestimmen:

- Steigt die Abwanderungsrate, sinkt der aktuelle Wert.

- Sinkt die Abwanderungsrate, steigt der aktuelle Wert.

Aber im Gegensatz zum Gewinn lässt sich damit auch der potenzielle Wert des Produkts bestimmen. Also der Wert, den das Produkt noch realisieren könnte, – sein Potenzial.

Betrachten wir dazu noch einmal die 2,4 % Abwanderungsrate.

Kennen wir die Anzahl der monatlichen Nutzer (im Jahr 2021 etwa 209 Millionen) und den durchschnittlichen Abopreis (etwa 10 Euro), dann liegt das Potenzial hier zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Soll heißen: Würde Netflix es schaffen, die Abwanderungsrate auf null zu senken, würde ihnen das bis zu 50 Millionen Euro pro Monat einbringen. Und wenn ich mir die Entwicklung von Netflix so ansehe, kann ich schon erkennen, welche Features versuchen, diesen potenziellen Wert zu heben:

- Bereits beim Öffnen der App erscheinen personalisierte Listen wie „Neuerscheinungen“ oder „Trending now“. Soll heißen: Zwei Personen können unterschiedliche Vorschaubilder für dieselbe Serie sehen. Das steigert die Interaktion und aktive Nutzer kündigen mit geringerer Wahrscheinlichkeit.

- Kündigst du doch bei Netflix dein Abo, behält Netflix das Nutzerprofil, die Favoriten, Wiedergabe-Historie und Empfehlungen bis zu 24 Monate gespeichert. Entscheidest du dich also um, kannst du ohne Zeitverlust dort weiterschauen, wo du aufgehört hast.

- Und bereits 2020 führte Netflix eine automatische Stornierung für sehr inaktive Nutzer ein. Wer ein Jahr oder länger nichts geschaut hat, erhält eine E-Mail mit der Frage, ob er weiterschauen möchte, – keine Antwort bedeutet: Abo wird automatisch beendet.

Das letzte Feature ist ungewöhnlich und konträr zur Erwartung. Es ist aber das Resultat dessen, dass Netflix weniger auf Bauchgefühl vertraut, sondern mehr auf seine Nutzerdaten.

Deshalb unterschätze nicht die Frage:

Welcher potenzielle Wert könnte noch realisiert werden?

Zum Abschluss noch eine Frage – deren Antwort häufig keine Beachtung findet.

Frage #3: Wie gut ist unser Team darin, Wert zu liefern?

Was kommt dir beim Wort „Produktmanagement“ in den Sinn?

Ich muss sofort an Netflix, Spotify, Amazon und Co. denken. Und im gleichen Atemzug daran, wie häufig diese Unternehmen neue Features zu den Nutzern liefern. Angeblich bei Amazon alle 11 Sekunden.

Davon sollten wir uns aber nicht blenden lassen. Diese Unternehmen sind Softwareunternehmen. Software zu liefern, haben sie seit Tag eins gemacht. So gut wie keiner meiner Kunden, die ich als Berater unterstütze, ist im Sinne von Netflix, Spotify, Amazon und Co. ein Softwareunternehmen. Software war bisher nicht ihr Produkt. Es waren Autos, Energieversorgung, Prüfsysteme oder Beratungsleistungen – um einige Beispiele zu nennen. Software war höchstens eine Funktion im Hintergrund, um die Produkte zu entwickeln oder zu steuern.

Das hat mich gelehrt: Zur Beantwortung der ersten Fragen –

- Wie lässt sich der aktuelle Wert des Produkts steigern?

- Welcher potenzielle Wert könnte noch realisiert werden? –

muss vorab eine wichtigere Frage gestellt werden.

Und so sehr ich mir wünschen würde, dass diese Frage keine Rolle spielt und keine Einträge im Product-Backlog dahin priorisiert werden müssen, entspricht das häufig (noch) nicht der Wirklichkeit.

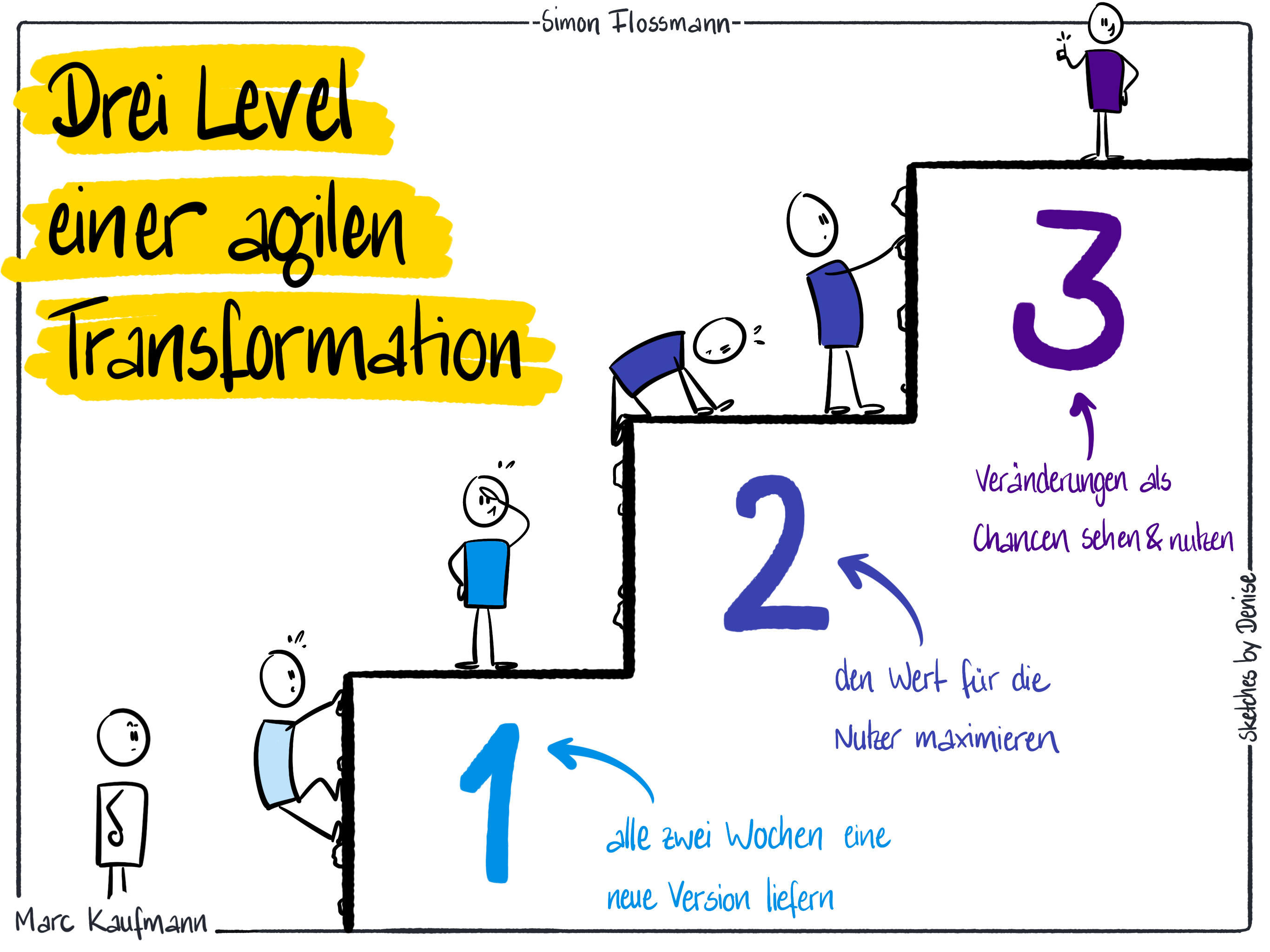

Häufig wird das erste Versprechen von „Agilen Transformationen“ – also alle zwei Wochen neue Software zu liefern – nicht erfüllt. Deshalb besteht auch Wert darin, besser in der Lage zu sein, Wert zu liefern. Und eigentlich sollten sich Product-Owner bei der Ordnung des Product-Backlogs diese Frage nicht stellen müssen:

Wie gut ist unser Team darin, Wert zu liefern?

Aber die Realität ist häufig eine andere. Eine Antwort auf die Frage findest du etwa in der Release-Häufigkeit oder in der Zykluszeit – also wie lange dauert es, ein Feature wirklich zum Kunden zu bringen? Es könnte auch sein, dass dein Team nicht so gut darin ist, Wert zu liefern, da die Qualität der Software nicht gut ist.

Hierzu ein einfacher Test:

Betrachte die ersten 10 Einträge deines Product-Backlogs. Wie viele davon sind Features? Wie viele davon sind Fehlerbehebungen? Mit dem Verhältnis von Features zu Fehlerbehebungen lassen sich Rückschlüsse auf die Qualität der Software ziehen, aber auch darauf, wie gut dein Team in der Lage sein wird, in Zukunft Wert zu stiften.

Wie gut kann ein Team Wert für den Kunden schaffen, wenn von 10 Einträgen im Product-Backlog 10 Fehlerbehebungen sind?

Zum Abschluss: Was du als Product-Owner noch beherrschen solltest

Verlasse dich bei der Priorisierung nicht auf dein Bauchgefühl.

Stelle dir stattdessen die drei Fragen:

- Wie lässt sich der aktuelle Wert steigern?

- Welcher potenzielle Wert könnte noch realisiert werden?

- Und wie gut ist unser Team darin, Wert zu liefern?

Nutze diese Fragen, um belastbare Zahlen zu sammeln, die den Wert deines Produkts quantifizieren.

Nutze diese Zahlen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Damit triffst du nicht nur besser Entscheidungen, sondern verhinderst, dass die höchstbezahlte Meinung im Raum den Ausschlag gibt.

Besser Entscheidungen zu treffen ist nur eine von vielen Grundfähigkeiten, die erfolgreiche Product-Owner auszeichnen.

Weitere lauten:

- Kundenwünsche erkennen und beschreiben

- eine Vision entwickeln und kommunizieren

- effektiv mit Stakeholdern zusammenarbeiten

- mit Experimenten und Tests Risiken frühzeitig minimieren

- Fortschritt und Erfolge messbar machen

- Product-Backlog priorisieren und Roadmaps pflegen

Willst du diese Fähigkeiten nicht im Alleinstudium erlernen oder verbessern? Dann empfehle ich dir den Besuch des „Professional Scrum Product-Owner – Advanced“-Trainings.