Die letzten Jahre bin ich dem Rat von Professor Ethan Mollick gefolgt:

„Beziehe KI immer mit ein.“

Deshalb habe ich in jeder erdenklichen Situation KI genutzt. Etwa zum

- Programmieren von Automatisierung (etwa dem Anmeldeprozess zu Schulungen),

- zur Auswertung von Daten und Erstellung von Statistiken,

- zur Vorbereitung von Coaching-Sessions,

- beim Brainstorming von Ideen für neue Artikel,

- zum Verbessern von E-Mails,

- zum Entwerfen von Trainings und Workshops oder

- zum Coaching von mir selbst.

Ich will ehrlich mit dir sein: Ich habe beim Prompt-Schreiben und Rumprobieren sehr viel Zeit verschwendet. Einen Anwendungsfall von KI, der die Tätigkeit von Scrum Mastern revolutioniert oder gar überflüssig macht, habe ich nämlich erst mal nicht gefunden.

Aber das verwundert mich nicht.

Die Tätigkeiten von Scrum Mastern liegen in der Schnittmenge von Technologie, Wirtschaftlichkeit und Gruppendynamik – also im Austausch mit Menschen. Und im Gegensatz zur Industrialisierung betrifft der Wandel durch KI erst mal eher Berufe vom Programmierer bis zum Marketer. Er betrifft weniger körperliche Tätigkeiten oder den direkten Austausch zwischen Menschen.

Das sollte kein Grund sein, sich auf die faule Haut zu legen.

Ethan Mollick, Professor für Management an der Wharton School der University of Pennsylvania, formuliert in seinem Buch „Co-Intelligence“ vier Prinzipien zur erfolgreichen Nutzung von KI. Eines davon lautet:

„Wir sollten uns immer bewusst sein, dass die heutige KI die schlechteste ist, die wir jemals nutzen werden.“

Deshalb gehe ich seither auch zu jeder „Scrum Master und KI“-Session, die auf Konferenzen, Open Spaces oder Scrum-Trainer-Treffen angeboten wird. Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten Anwendungsfälle und Diskussionen darüber auf der folgenden ersten Stufe stattfinden.

Stufe #1: „Schreibe es für mich“

Was meine ich mit der Aufforderung „Schreibe es für mich“?

Das will ich dir an einem aktuellen Auftrag erklären. Ein Kunde hat mich beim agilen Produktmanagement um Unterstützung mit Coaching und Workshops gebeten.

Zur Gestaltung des Workshops habe ich ChatGPT um Hilfe gebeten.

Ich habe einen neuen Kunden. Ich soll ihn dabei unterstützen, die relevanten Zielgruppen seiner Arbeit besser zu verstehen. Wer profitiert wirklich von ihren Produkten und Services? Welche Personen sind zentrale Akteure? Wie gut sind diese erreichbar? Und wo liegen möglicherweise blinde Flecken in der bisherigen Produktentwicklung und im Management?

Erstelle mir eine Agenda für einen eintägigen Workshop.

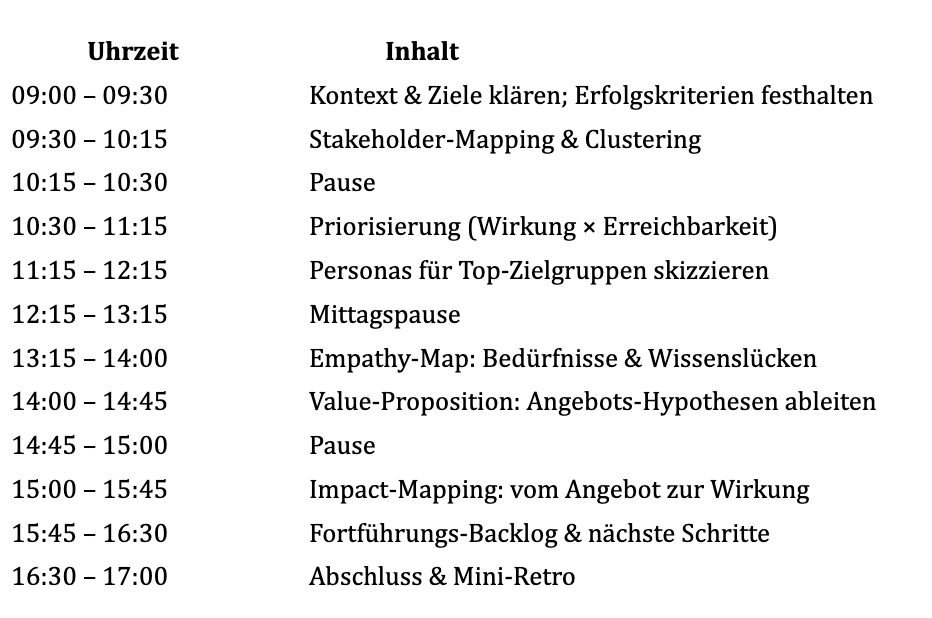

Als Ergebnis bekam ich diese Agenda für einen Workshop:

Das Ergebnis ist wenig brauchbar. Denn egal, wie viele Hintergründe ich ChatGPT mitgegeben habe, wichtige Aspekte eines guten Workshops haben immer wieder gefehlt. Hier nur einige Punkte:

- Es war keine „Storyline“ im Workshop zu erkennen.

- Die Zeitvorgaben für die Punkte auf der Agenda ergaben für mich stellenweise keinen Sinn.

- Nachdem ich ChatGPT um eine Lösung für einen hybriden Workshop (nicht remote oder in Präsenz) gebeten habe, wurden keinerlei brauchbaren Änderungen am Programm vorgenommen.

Workshop-Gestaltung direkt an ChatGPT auszulagern, funktioniert nicht. „Schreibe es für mich“ funktioniert bei der Planung von Workshops (noch) nicht. Es braucht weiterhin mich, der bewertet, was ein guter Workshop ist und was nicht.

Professor Mollick formuliert meine Erkenntnis elegant so:

„Bleibe der ‚Human in the Loop’.“

Was ich als nächste Stufe der KI-Nutzung bezeichne:

Stufe #2: „Hilf mir, das zu schreiben“

Nochmal zurück zum Beispiel meines Workshops.

Hier mein nächster Prompt:

Ich habe mir bereits Gedanken zum Workshop gemacht. Ich werde mich entlang einiger Canvases hangeln. (Die Canvases habe ich dir angefügt. Bitte genau studieren.) So hat der Kunde etwas Konkretes zum Weiterarbeiten.

Wir starten mit dem Logik-Modell, damit er den Unterschied zwischen Output, Outcome und Impact an einem Beispiel verstehen kann. Dann Interview und Persona-Erstellung. Optional: Zuordnung von Pains und Gains mit Produkt-Features via Value-Proposition (wenn die Zeit reicht). Zum Abschluss Impact-Mapping, um die erarbeiteten Zusammenhänge und seine Situation zu visualisieren.

Hilf mir, die Details auszuarbeiten.

Der Ansatz, dass die KI nicht die Arbeit für mich erledigt, sondern als Assistent fungiert, klappt viel besser. Der Unterschied ist die Aufforderung am Ende. Ich habe ChatGPT nicht mehr gebeten: „Schreibe es für mich“, sondern: „Hilf mir, das zu schreiben.“

ChatGPT gab mir viel Feedback:

- Denk daran: Der Kunde will danach selbstständig weiterarbeiten. Gib also immer wieder Tipps mit: „Wenn ihr das ohne mich macht, achtet auf …“

- Lass die Teilnehmenden möglichst viel selbst erarbeiten – du bist mehr Facilitator als Trainer.

- Achte auf kleine Erfolge und dokumentierbare sichtbare Zwischenergebnisse (z. B. abfotografierte Canvases).

Dieses Feedback hat mich zum Nachdenken angeregt.

Auf der Grundlage meiner neuen Ideen konnten wir gemeinsam alle Details des Workshops ausarbeiten. Ich habe gedacht und der KI Anweisungen gegeben, die KI hat das Dokument überarbeitet.

Dabei ist mir aufgefallen: Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit wurde immer besser, je mehr ich ChatGPT als einen Co-Trainer behandelt habe und weniger als einen Praktikanten oder Assistenten.

Was mich zur letzten Stufe der KI-Nutzung bringt:

Stufe #3: „Hilf mir, darüber nachzudenken“

Diese Stufe fußt auf Ethan Mollicks Rat:

„Behandle die KI wie einen Menschen (aber sage ihr nicht, was für ein Mensch sie ist).“

Nochmal zurück zum Entwurf des Workshops:

Ich plane einen Workshop. Sei mein Co-Trainer und hilf mir bitte dabei. Ich habe mir bereits Gedanken zum Workshop gemacht. Ich werde mich entlang einiger Canvases hangeln. (Die Canvases habe ich dir angefügt. Bitte genau studieren.) So hat der Kunde etwas Konkretes zum Weiterarbeiten.

Wir starten mit dem Logik-Modell, damit er den Unterschied zwischen Output, Outcome und Impact an einem Beispiel verstehen kann. Dann Interview und Persona-Erstellung. Optional: Zuordnung von Pains und Gains mit Produkt-Features via Value-Proposition (wenn die Zeit reicht). Zum Abschluss Impact-Mapping, um die erarbeiteten Zusammenhänge und seine Situation zu visualisieren.

Was habe ich übersehen und welche Annahmen habe ich stillschweigend getroffen?

Hier einige der Rückmeldungen:

- In deinem Tages-Workshop fehlen echte Interview-Daten. Dadurch entsteht die Gefahr, dass Personas auf reinen Annahmen basieren. Solltest du stattdessen Proto-Personas nutzen?

- Auf den Einwand der Teilnehmenden: „Wir kennen unsere Zielgruppe doch schon!“, könntest du damit reagieren, dass du ein konkretes Beispiel einforderst. Unterschiedliche Antworten entlarven Lücken, ohne auf Konfrontationskurs mit den Teilnehmenden zu gehen.

- Arbeitet der Kunde im Non-Profit- oder im Profit-Sektor? Dies hätte unterschiedliche Auswirkungen auf die Definition von „Impact“.

Besonders die Konfrontation mit möglichen Einwänden und Schwierigkeiten im Workshop hat mir bei der Vorbereitung sehr geholfen. Daraufhin habe ich Rollenspiele mit ChatGPT veranstaltet und verschiedene Szenarien und Typen von Workshop-Teilnehmenden durchgespielt. Im Diskutieren, Hinterfragen von Annahmen und Aufspüren von Denkfehlern liegt für mich derzeit der größte Nutzen von KI.

Auf diesen Anwendungsfall der dritten Stufe bin ich im Sommer 2024 gestoßen.

Direkt nach dem Erscheinen von ChatGPT war es weder zur Planung von Workshops noch zum Programmieren wirklich zu gebrauchen. Damals habe ich ewig gebraucht, um den generierten Code zum Laufen zu bringen. Seit dem Sommer 2024 kann ChatGPT selbst generierten Code zuverlässig debuggen. Das hat mir gezeigt, dass ChatGPT seine eigene Logik und seine eigenen Annahmen hinterfragen kann.

Und wenn es seine „Gedanken“ hinterfragen kann – warum nicht auch meine?